前回、豊臣秀吉が備中高松城から姫路城まで驚異的な速さで移動した「中国大返し」の舞台裏について描いた。海路活用説や、播磨・摂津の有力武将たちが明智光秀につくか秀吉につくか迷う中、彼らを牽制するための「神速」戦略があったことを述べた。

そして、今回はいよいよ大返しの最終章、「山崎の戦い」について書きあげてみた。

さらに、多くの者が疑問に抱く「なぜ毛利軍は追撃しなかったのか」についても、ご先祖様にも登場頂き、考察を進めてみた。御笑覧頂ければ幸いである。

1.山崎の戦い

|

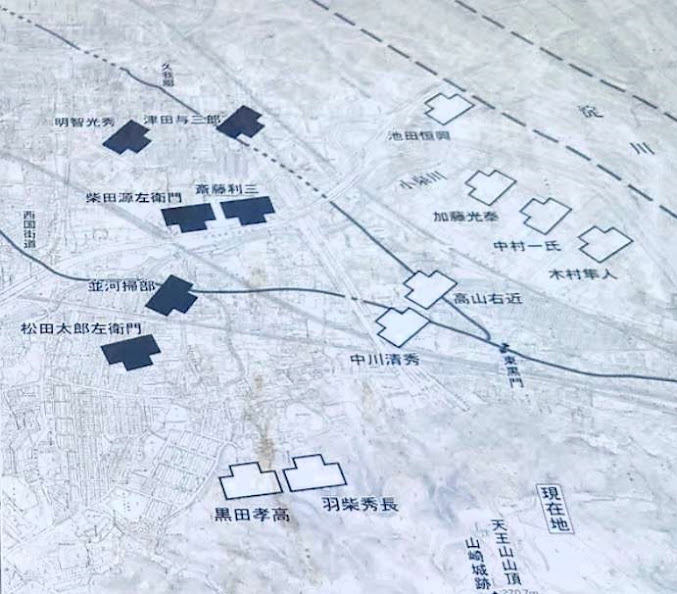

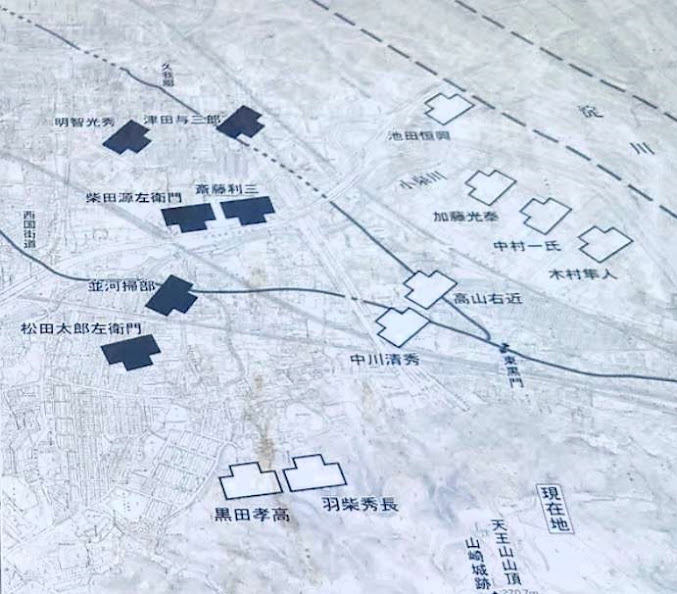

①再掲:山崎の戦いの配陣図

(天王山山頂・旗立松展望台看板より) |

| |

戦端は6月13日の午後4時、図①に示された右上の池田恒興が、中央で明智軍と対峙する高山右近の右翼に布陣しようとしたその時、開かれた。明智軍には、秀吉軍の陣形が整う前に決着をつけたい焦りがあったのかもしれない。

|

②斎藤利三

(Wikipediaより) |

しかも、秀吉軍の最前線を担う中川・高山・池田らは、元々光秀派であった者たちであり、中国大返しには参加していない、疲れを知らぬ精鋭部隊であった。光秀側には、これらを迎え撃つ焦り、そして怒りが同時に渦巻いていたのだろう。

光秀の軍師・斎藤利三(絵②参照)もまた、高山右近に襲いかかり、一時的に高山右近ら秀吉の前線部隊は押され気味であった。

そもそも、「ここが受験の天王山」という言葉の比喩は、図①にある淀川系の3河川(木津川、宇治川、桂川)と天王山に挟まれた隘路を抜けた先に広がる、わずかに開けた土地が戦局を大きく左右するという状況からきている。この開けた地に先に陣取った方が圧倒的に有利となるため、明智光秀は筒井順慶を待っていた洞ヶ峠(写真③)から、秀吉は6km離れた富田から駆けつけ、どちらが先に有利な陣地を確保できるかを競ったことに由来する言葉なのだ。

|

③洞ヶ峠(天王山からの遠望)

※ここ天王山と洞ヶ峠の間には、奥から

木津川、宇治川、桂川の3本が走っており、

隘路になっているのが分かる |

2.洞ヶ峠と池田恒興の奇襲

ちなみに洞ヶ峠といえば、光秀から加勢を要請された筒井順慶が日和見した逸話で有名だ。しかし、筒井康隆氏によると、順慶はそもそも洞ヶ峠には来ていなかったらしい。洞ヶ峠で、大和郡山城にいる筒井順慶を待っていたのは、光秀だったのだ。

この山崎の戦いで活躍するのが池田恒興だ。図①でも、彼の軍だけが右奥(北東)に入り込んでいるのが分かるだろう。恒興は高山右近の右翼に並ぶのを止め、大きく迂回して明智光秀の左翼に位置する津田与三郎を攻め立て始めたのだ。

さすが勇猛果敢で鳴る池田恒興が攻め寄せると、津田与三郎はたちまち押され始めた。それを救援しようとした斎藤利三が、今度は高山右近らに押され、結局、明智軍は津田・斎藤らが守る左翼側から崩壊した。

そもそも、対峙する前から明智軍の方が寡兵であった。光秀らは秀吉軍を洞ヶ峠と淀川系3河川に挟まれた隘路から広い場所に出させず、逐次撃破を目指していた。しかし、池田恒興が広い場所に出、明智軍の左側(東側)に回り込めてしまった時点で、光秀は敗北を強く意識したことだろう。

戦いはわずか3時間で秀吉軍の勝利が確定した。

3.不可解な光秀の最期

寡兵の明智軍が唯一勝つための作戦は、隘路での逐次撃退であった。しかし、池田恒興ら摂津・播磨衆が、その隘路を突破し広い場所へ出る作戦を完遂したため、明智軍のこの目論見は水泡に帰した。夕方4時に始まった戦からわずか3時間。周囲が闇に包まれる中、光秀らは後方にある勝龍寺城へとばらばらと退却した(写真④)。

|

| ④勝龍寺城 |

勝龍寺城は、明智光秀の娘たま(細川ガラシャ)が嫁いだ城として有名だが、平城であり防衛能力は高くない。とても秀吉軍の追撃に耐えられないと判断した光秀は、自身の領国である丹波亀山城か、近江の坂本城のどちらかに落ち延びることを決めた。繰り返すが、本能寺の変の直前の光秀は、京の首根っこを東西から抑える位置に領国を持っていたのだ。これは信長からの信頼の厚さを象徴するもの以外なにものでもない。

ここで興味深いのは、丹波亀山城と坂本城を直線距離で比較すると、丹波亀山城の方が勝龍寺城に近いことだ(写真⑤)。

|

| ⑤丹波亀山城 |

丹波亀山城に落ち延びてもおかしくはない。

もちろん、光秀は本能寺の変の後は、織田信長の領国を引き継ぐ形で「近畿管領」的な立場を目指していた。その構想の中核をなすのが近江国であり、その本拠地である坂本城は、光秀にとって最後の望みを託せる場所であった。嫡男・明智秀満がいたことや、安土城との連携、交通網の発達度合い等も総合的に考えると、誰しも再起のために坂本城を選択した光秀の判断は自然に感じるだろう。

しかし、落ち延びる光秀一行は、山科の小栗栖(おぐるす)で落ち武者狩りをしていた農民に遭遇する。そして、竹藪から現れた農民に、竹やりで脇腹をブスッと刺されたのだ(写真⑥)。

|

| ⑥明智藪 |

歴史に「もしも」はないが、もしこの時、丹波亀山城を目指し、農民の不意打ちに遭わずに逃げ延びていたとしたら、どうなっていたのだろうか。それこそ西の丹波亀山城に光秀、東の坂本城に秀満が呼応して……。いや、それでも光秀に勝ち目はなかったように思える。

農民らを撃退し、山科を坂本方面へと馬を進める光秀だが、しばらく行ったところで落馬する。脇腹の刺し傷はかなり深く、光秀はここで諦め自刃した。介錯を頼んだ側近には、秀吉軍に自分の首を取られないよう地中深く埋めるよう指示したという。

ところが、光秀の首に関しては様々な伝承が存在する。側近もその後自害したため、地中のどこにあるのか分からないという説。竹藪から光秀の脇腹を刺した農民の仲間が追跡しており、地中に埋めるところを見ていたため、掘り返して織田信孝に届けられた、いや秀吉の手に渡ったという説。これもまた諸説紛々としている。

|

⑦不意を突かれる明智光秀

(作画AI) |

この辺りが曖昧であることも相まって、光秀存命説まで飛び出している。大河ドラマでは、格好良く丹波に馬で駆け、自由に生きる光秀が描かれたこともある。あるいは天海上人となったという説など、こちらも諸説紛々だ。

そもそも、光秀の脇腹に槍を刺した農民は、なぜ光秀がここを通ることを知っていたのか。また、首を掘り起こしたのも農民なのか。そんな都合よく名もなき農民が立ち回ったのか。その証拠はあるのか。光秀が逃げ延びるためにでっち上げた話ではないか、といった疑問も呈される。

このように、不可解な部分が多い光秀の死ではある。ただ、「三日天下」と言われた光秀の天下が、6月2日から同月13日までの11日間であったという事実だけは確かなようだ。

4.何故、毛利軍は秀吉を追撃しなかったのか?

さて、この中国大返しの話の最後に、手前味噌ながら私のご先祖様の逸話も交えたい。

私も高校生になって知ったのだが、我がご先祖・玉木吉保(たまきよしやす)は毛利家の家臣であった。玉木吉保が記した『身自鏡(みのかがみ)』という日記は、当時の中流武士の生活を克明に伝える貴重な史料だ。安国寺恵瓊(あんこくじえけい)に対する罵詈雑言など、思わず膝を打ちたくなるような(?)記録もあるらしい。

最近、安部龍太郎氏のブログを読んでいたところ、ふと三重大の藤田達夫氏の論文が紹介されているのに目が留まった。それは、玉木吉保の『身自鏡』の中の、中国大返しに関する記述に対する考察であった。

それによると、玉木は秀吉と安国寺恵瓊が備中・高松城攻めで講和交渉をした時のことを記しているという。秀吉は、多くの毛利重臣たちを既に離反させ、その連判状を証拠として提示したとのことだ。さらに、「毛利(輝元)殿御謀言不浅(おはかりごとあさからざる)故に信長既に果給ふ」と、本能寺の変を裏で操ったのは毛利輝元であることまで知っていると告げたという。

ここまでが玉木の記述らしいのだが、安部龍太郎氏は、この秀吉の「毛利が黒幕」という情報源は、黒田官兵衛からだろうと推測している。また、毛利の御謀言とは、副将軍に任じられていた輝元が、将軍・足利義昭と長宗我部元親を動かし、光秀と接近させ、本能寺の変を起こさせたことを指す、と述べている。

そして、この文章の解釈を、三重大の藤田達夫氏は以下のように論じているのだ。

「ここまで重臣を取り込まれた上に、内情を見透かされていては、とても動けない。毛利はそう判断した」

|

⑧秀吉軍に追いすがる毛利軍5万

(作画AI) |

つまり、これが中国大返しで東へ奔走する秀吉軍を毛利軍が追いかけなかった理由だというのだ。どうだろうか?素人の邪推で恐縮だが、本能寺の変のお膳立てをしたのが毛利であるならば、むしろ全力で秀吉軍を追いかけ、決戦に持ち込み、光秀をバックアップするのが筋ではないか。そもそも謀略で超大物・信長を殺せるほどの胆力を持った漢・輝元であるならば、本当にそれほど多くの重臣が背くほど、求心力が低下するだろうか。仮にそうだとしても、高松城主・清水宗治のような、己の命を捧げた部下を見殺しにして、平静でいられただろうか。

やはり私は、この3シリーズの最初の記事で述べた『浅野家文書』にあるように、5万の毛利軍というのは功績を大きく見せようとする秀吉の誇張ではないか。実際には1万ほどしか毛利は動員できておらず、追いすがっても秀吉軍に勝てる見込みが毛利側になかっただけなのではないかと考えている。

私のご先祖の日記が、このような歴史の論争ネタを提供すること自体は、大変名誉である。しかし、その解釈について、一意に「だから毛利は動けなかった」とするには論理的な飛躍があるように感じるのは、私だけだろうか。

5.おわりに

以上で、私の中国大返しに関する調査を終える。

私自身が実際に見て回った備中高松城、沼城、岡山城、八浜城、姫路城、尼崎、山崎の天王山登頂、洞ヶ峠など、定番の地を巡れたことは大きな収穫であった。しかし、それ以上に驚いたのは、近年、この中国大返しに関する検証や論考の数の多さだ。どこまでが真実なのだろうか。

考えようによっては、高々500年弱前の話に過ぎない。にもかかわらず、これほど多くの説が飛び交うこと自体が、多くの日本人の興味とロマンを掻き立てる出来事であったという、ただこの一事実だけで十分なのかもしれない。

明智藪のすぐ横の畑で、のんびり煙草をくゆらせていたおじさん。あの方が光秀の脇腹を槍で突いた農民の子孫かもしれない、などと妄想を膨らませていた。 だが、ふと我に返った。この、ありふれた日常が流れる場所こそが、かつて歴史ロマンの中心だったのだ。その不思議さに、私は歴史の奥深さを感じていた。

ご精読に感謝する。

【天王山・旗立松展望台】〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町大山崎

【洞ヶ峠】〒573-1131 大阪府枚方市高野道2丁目23−20

【勝龍寺城】〒617-0836 京都府長岡京市勝竜寺13−1

【小栗栖(おぐるす)の明智藪】〒601-1455 京都府京都市伏見区小栗栖小阪町