勅勘(天皇の勅命による勘当)の身では何もできないと平家打倒の挙兵をあきらめている頼朝。一方、後白河法皇等は頼朝を勘当どころか実は頼っているという証拠を見せるために、流刑の身でありながら、後白河法皇の密旨(院宣)を取ってくると頼朝に豪語する文覚。

文覚も勅勘の身です。流刑地から簡単に抜け出すことなど出来ないはずです。この頃の島流しというのは付近の住民皆が監視役のようなもので、頼朝でも文覚でも不在期間が2日でも続くと、管理監督者である目代や北条時政ら在庁官人らが捜索に乗り出してしまいます。

ではどうやって?頼朝が文覚に聞くと

「法力を使います。」と平然とのたまうのです。

1.生入定(いきにゅうじょう)

さて、奈古谷の庵に戻った文覚。早速近隣の人々に7日間の入定(弘法大師が始めた伝説的信仰・永遠の瞑想に入ること)をすると触れ回りました。

すると噂が噂を呼び、ありがたい僧侶の入定の様子を一目見ようと伊豆国の人たちは遠くは西伊豆方面からも、この堂に集まってくるのです。(360°写真①)

「奈古谷の上人の入定とて、国中の貴賤市の如くに集ってこれを拝む」(源平盛衰記)

◇ ◆ ◇ ◆

またこの入定より過去の話に寄り道させてください。

実は文覚、伊豆に流される以前、京で罪人として監禁中に「神通自在」の技(わざ)を衆人に見せています。幸若舞「文覚」には次のように記されています。

文覚は、京の民衆が見守る中、役人たちの手で七条大路の土牢へ入れられ、上から土をかぶせられました。後白河院への乱暴・闖入(ちんにゅう)は死罪にも匹敵しますが、文覚が僧であることから、簡単には死罪にはできないので、土牢に押し込めて自然に死ぬのを待つという方法をとることにしたのです。

土をかぶせてから100日が経ったので、掘り起こして供養するかということで、役人たちが土を除けてみると「につこと笑って出で給へば、官人肝を消し」状態でした。

これは京中にあっという間に有名となり、「神通自在」「其の身は芥子(けし)のごとにて」と言われたのです。

|

| ②薬師如来が持つ「瑠璃の壺」 (末代山妙楽寺者写真より) |

この時、文覚を救ったのは比叡山の中堂薬師・医王善逝(ぜんせい)の使者でした。「瑠璃(るり)の壺」をもって土牢内の文覚を守ったということです。そもそも「瑠璃の壺」というのは薬師如来が左手に持つ万能薬の壺なので、この霊薬によって土の中でも100日間生きることが出来たということ自体が少々合理性に疑問が残るのですが。。。(写真②)

ちなみにこの土牢があった場所は、現在の住所で京都市下京区文覚町です。京都駅から直ぐ近くですので、京都に行かれた際に通過するときは、このお話を思い出してください。

いずれにせよ、伊豆で入定をする時点では、この裏話まではまだ流布されていなかったようで、文覚は神通力や法力を持つ特殊な僧であるということのみがまことしやかに民衆の間には噂されたようです。

◆ ◇ ◆ ◇

さて、話を戻します。

このように合掌し拝む人たちの前で文覚はお堂に入り、外から鍵を掛けさせます。

しばらくはお堂の中で、数珠をこすり合わせながら、瞑想する文覚。

|

| ③福原の都・計画地図 |

入って一刻(2時間)程経つと、お堂の周囲から人の気配が少なくなっているのが分かります。

「よし、今だ!」

と文覚は、もう一方の壁の間からこっそりとお堂を抜け出るのです。造作もないことなのです。文覚にとっては。

2.福原の都

さて、伊豆から京へ文覚は急ぎます。

ーこういう時坊主であることは非常に助かる。ー

文覚は思います。僧になったばかりの頃、修験僧として全国を回った経験がありますから、銭など持たなくても街道を難なく行くことができます。京まで400㎞行くのは散歩のようなものでしょう。

3日で京には着きました。しかし、後白河法皇は京にはいません。藤原光能(みつよし)の屋敷で聞けば、福原へ行幸中であるとのこと。右近中将である光能も一緒に出ているとのこと。急ぎ文覚は福原に向かいます。光能の屋敷で、先触れを出してくれるようお願いし、密旨が欲しい趣旨をさらさらとしたため、これに持たせたのです。

京から福原までは2日はかかる距離。一方、伊豆の奈古谷の庵における入定期間は7日です。それまでに奈古谷の庵に戻らなければ、伊豆の民衆の不審を買うことになります。

福原までの山陽道を急ぎます。

◆ ◇ ◆ ◇

|

| ④雪見御所跡の碑 |

福原の都は、現在の神戸港の発展の元となった大輪田泊(おおわだのとまり)に人工的に作った経ヶ島に向かい、六甲山からの傾斜を上手く使った約一里の長さの都です。(地図③参照)

北は六甲山、西は会下山(えげやま)、東は大倉山に囲まれ北風を防ぐこの地は、瀬戸内気候と相まって温暖で過ごしやすい場所です。

日宋貿易を大輪田泊で盛んにし、平家一族の富を上げる清盛は、この傾斜上の大輪田泊方面を見下ろす場所に雪見御所を建て、昔の神戸の景観を楽しんでいたようです。(写真④⑤)

ーなるほど、この都市計画が成就した暁には「福原幕府」なる平家の独立政権が、貿易の富を背景に、ここで京と対立しても不思議ではないな。ー

福原に来た文覚は思います。福原の都に興味は尽きませんが、時間がありません。

|

| ⑤福原の平清盛の屋敷(CG復元) |

京の藤原光能邸で教えてもらった場所を頼りに、福原の光能邸に一直線に向います。

3.髑髏

先触れを出しておいたことが功を奏したようで、光能は、文覚の急ぐ状況を良く把握していました。

文覚が藤原光能邸に1日半近く掛け、お昼ごろに到着した時には、光能は既に午前中から後白河法皇のところへ密旨に取り付けに行っていました。

この辺りの連繋は、実は文覚が伊豆に流されている間、藤原光能・源頼政(よりまさ)の3人で密に文を交換して政の状況の共有をしあっていたので、何かあれば即対応ができる土台は出来上がっていたのです。(一説には光能は文覚の外戚という話もあります。)

|

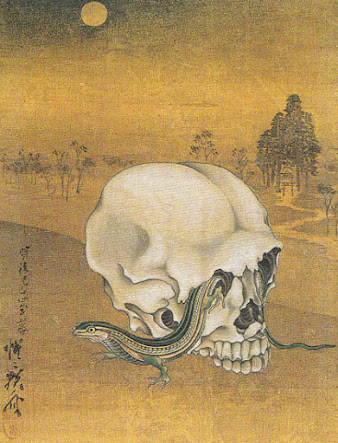

| ⑥髑髏と蜥蜴(画:河鍋暁斎) |

「こちらで少々お待ちを」と言って通された小さな四畳半の丸窓からは、良く晴れた大輪田泊の経が島から和田岬、更にその先の難波(大阪)湾の海が、南中する太陽の光をキラキラと反射させています。その先には紀州の山々が薄ぼんやりと見えています。その素晴らしい眺望を見ながら、文覚は思います。

ーこんな柔らかな光に満ちた安穏とした景色を見ながら、新しい国造りが出来たらそれはそれで楽しく充実した日々だろう。さすが清盛は良い土地を見つけたものだ。ー

等と考えているうちに、急ぎ旅の疲れか居眠りを始めてしまいました。

◆ ◇ ◆ ◇

「文覚、文覚!」

見ると文覚を呼ぶのは何と髑髏です。先ほどのうららかで安穏とした景色とは一変して、暗い荒涼とした土地に1つの髑髏が落ちており、その眼窩からは、この髑髏を棲み処としている蜥蜴(トカゲ)が出入りをしています。

唖然とする文覚。髑髏はなおも続けます。

「文覚、恐れるな。ワシは左馬頭じゃ。」

左馬頭とは頼朝の父親である義朝(よしとも)のことです。(絵⑦)

|

| ⑦平治の乱に敗れ敗走する義朝一行 上から義朝・鎌田政家・頼朝か? (Wikipediaより) |

「文覚、ぬしに1つだけ伝えたいことがある。よいか。頼政挙兵時に、頼朝は同時に挙兵してはならぬ。じっくりと四囲を固め、挙兵は頼朝だけでも成功すると確信が持てるまでは、軽挙妄動にならぬよう注意せよ。」

◇ ◆ ◇ ◆

ふっと、目を上げると今までの寂しい景色が嘘のように、先ほどの爽やかな景観が広がっています。柔らかな海風が文覚の頬を撫でるのでした。

4.密旨

ーなんだ夢か?しかし何と対照的な世界だろう。やはり勝者の平清盛が住むここと敗者の義朝の住む黄泉との違いはこれほどまでに大きいのか・・・ー

と目覚めた文覚が転寝(うたたね)の一瞬に見た夢について反芻し始めた頃、「光能様、お戻りになりました。もう少々お待ちください。」と中間の者が取り次いできます。

姿勢を直し、少し待つと、いつもの厳しい表情の光能が入ってきて、上座にドカッと座ると

「文覚、息災であったか。長旅ご苦労!密旨はとったぞ!」

ほぼ同時に入ってきた中間が、三宝の上に恭しく載せてある密旨を持ってきました。到着と同時に密旨を渡されるとは思っていなかった文覚は、光能の仕事の鮮やかさに感心しながら

「ありがとうございます!これで頼朝殿も晴れて勅勘の身という認識を改め、挙兵にまい進できます!」

と言うと、光能も

「うむ!」

と満足気に頷くのです。

「ときに、少々気になる夢を見ました。しかも今、この場に到着したほんの一瞬のことです。左馬頭殿が現れました。しかも髑髏(シャレコウベ)で。」

「ほう」

「左馬頭殿は言うのです。頼政殿と一緒に挙兵するなと。頼朝独力でも挙兵できるだけの体制を作っておいてから挙兵しろと。」

光能はその話を聞いて、少し考えこみました。しばらくすると

「夢にしては、かなり突っ込んだ話だな。」

と言って、次のような話をはじめました。

5.以仁王

「文覚、以仁王(もちひとおう)を知っているか?」

「以仁王ですか?後白河法皇のご子息ですね。それ以上はあまり存じませんが。」

|

| ⑧大河ドラマ「平清盛」で滋子を演じる 成海璃子。天然パーマは個性を強調する ための創作らしいです。 |

「やはりあまり知らんか。そう第三皇子じゃ。以仁王は有力な皇位継承権を持つ人物と見込まれていたのだが、残念ながら(平)滋子によって継承権をはく奪されたのじゃ。なので、以仁王は平家をかなり恨みに思うておった。

これに便乗しているのが源 頼政や。奴は鵺を倒した噂のある強者ではあるが、女と権威にはめっぽう弱い。

だから以仁王や後白河法皇のような権威に対しては、多少盲目的なところがある御仁なのじゃろ。それが軽挙妄動に繋がると言っているのかもしれない。」

光能の分かったような分からないような解説は、ここまででした。

文覚は言います。

「光能殿、一つお願いがございます。左獄(東の獄門)の辺りに蜥蜴が住む髑髏が埋まっていないか探していただけませんか?」

ーもし蜥蜴が住む髑髏があり、夢の言葉通りに現実がなった場合は、その髑髏、まさに義朝殿に違いないだろう。ー

と文覚は思うのです。

「よし、分かった。後白河法皇にも話し、京に戻ったら早速左獄の獄門町を隈なく掘り起こして探してみようぞ。」

6.義朝のお墓(鎌倉)

この話、結論を先走ってしまいますが、夢の言葉通り、頼朝は、頼政に依存することなく旗揚げは成功し、鎌倉幕府開府に繋がる訳です。

そして光能から、文覚の話を聞いた後白河法皇が、刑官に命じ、左獄の辺りで、文覚のいう特徴ある髑髏を見つけ出させました。

平家が壇之浦で滅びた直後の1185年8月中旬頃、頼朝は文覚が見た夢が亡き父・義朝の成功へ導く予言だったことを確信し、その髑髏が義朝であると断定。後白河法皇にその髑髏を渡してほしいと願い出ます。

そこで法皇は、大江公朝を勅使とし、文覚の門弟(恵眼房)に髑髏を持たせ鎌倉へ向かわせます。

頼朝は、片瀬(現在の藤沢)まで出迎えて、父義朝の髑髏を受け取り、輿に乗せて鎌倉へ運びます。

そして頼朝は、鶴岡八幡宮より南東に建設した大寺院・勝長寿院に盛大な埋葬の儀礼を執り行いました。儀礼を担当するメインの僧の役割は、文覚の門弟・恵眼房が担当するのです。

この辺りも文覚が深く携わっているのですね。

この話を聞いて私も鎌倉の義朝のお墓に詣でてみました。(360°写真⑨)

⑨鎌倉・勝長寿院跡にある源 義朝(左)と

腹心・鎌田政家(右)の五輪塔

当時は、非常に大きな寺院だった勝長寿院も写真を見ていただくと分かりますように、現在は閑静な鎌倉の住宅街となっています。

|

| ⑩左・義朝、右・鎌田政家 の墓 |

ここから1,2㎞離れた鶴岡八幡宮や小町通は多くの観光客で溢れていますが、この場所は1時間私が居ても、数回原チャリか徒歩の住人の方が通るだけの、立派(?)なマイナー史跡でした。

ただ、こここそ、後の鎌倉時代・武士の時代を作り上げた根っこに位置する人たちの記念すべき場所だと思うと感慨深いものがあります。本当に愛すべきマイナー史跡ですね。

7.あと2日

話を戻します。とにかく光能から後白河法皇の院宣を貰った文覚です。

ただ、時間がありません。入定期間は7日間と日を限って出てきたにもかかわらず、既に福原(神戸)にて5日経っています。あと2日で戻らねば!

焦る文覚へ光能が言います。

「そうじゃろうと思って準備しておいた。大輪田泊から船を出してやろう。」

流石は藤原光能。船なら、海流・風に乗れば2日で伊豆まで帰ることもやぶさかではありません。

ところが・・・。

長くなりましたので続きは次回でお願いします。

ご精読ありがとうございました。

《つづく》

【奈古谷毘沙門堂】〒410-2132 静岡県伊豆の国市

【京の文覚の土牢】〒600-822 京都市下京区文覚町

【雪見御所】〒652-0031 兵庫県神戸市兵庫区雪御所町2−1

【勝長寿院跡・義朝墓】〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下4丁目6−20